タイアップCollaboration

千葉県水墨会がタイアップを組んでいる事業者の案内ページです。

芸術や伝統工芸を中心に地域文化の発展に協力しています。

千葉県水墨会のタイアップ企画

千葉県水墨会は、日本の芸術である水墨画を広く啓蒙することを目的に設立した団体です。

そのため、千葉県内の芸術や伝統文化に携わる方々とともに地域文化の発展に協力したいと考えタイアップ企画を行っています。

毎年開催している墨の県展や水墨画教室でも地域文化を広げる活動を行っていますのでぜひ一緒に参加しませんか。

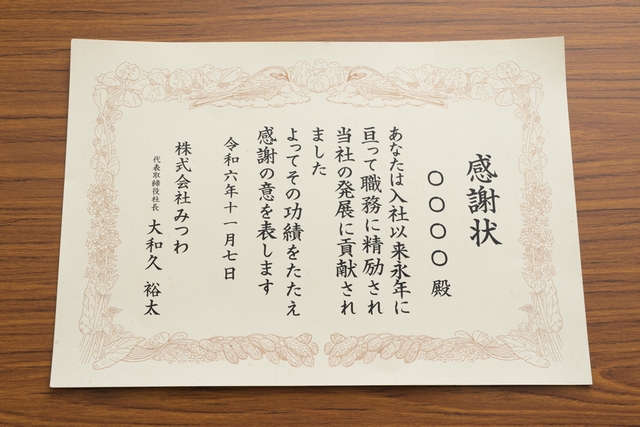

落花生の殻で作った紙・PSペーパー(株式会社みつわ)

落花生(ピーナッツ)の殻で漉いた紙は、株式会社みつわが千葉県の特産品である落花生を使って開発した商品です。

開発のきっかけと特徴

千葉市美浜区にある印刷会社のみつわが、SDGsを目指して落花生の殻から紙を作ることに成功しました。

販売会社との話の中で落花生の殻の処理にも頭を悩ませているという現実を知ったことを機に、本来なら廃棄される千葉県特産の落花生を新たな資源として再利用したエコ紙です。

殻の繊維が残る独特の風合いとほんのりした優しいクリーム色が特徴で、少しざらざらしていますが印刷にも対応できる仕様になっています。

落花生の殻で漉いた紙は、英語でピーナッツを表す「Peanuts Shell」の頭文字からとった「PSペーパー」として商標登録済みです。

地域の特産品を活かしたPSペーパーは、はがきや封筒などの文具から名刺やチケット、ポスター、リーフレットといった販促物など多彩な用途に活用できます。

千葉県水墨会での文化活動

動画制作:株式会社みつわ

千葉県水墨会では、ピーナッツの殻で漉いた紙を広める活動を行っています。

数年前から会長・河瀬蛙友の名刺にはピーナッツの殻で漉いた紙を用いており、最近では水墨画教室でも団扇用に大・中・小に裁断した和紙で作画しました。

2026年5月に開催を予定している「第49回墨の県展」に向けて、ピーナッツの殻で漉いた紙の房州うちわを展示する予定です。

SDGsとは

SDGsというのは、Sustainable Development Goalsの頭文字をとった略で、「持続可能な開発目標」のことです。

2015年に開催された国連のサミットで、加盟国193カ国の全会一致で定められました。

SDGsには17のゴール(目標)と、さらに細分化された169のターゲット(具体目標)で構成されます。

SDGsで掲げられている17のゴール(目標)には、貧困や飢餓をなくす・すべての人に健康と福祉をもたらす・人や国の不平等をなくす・海や陸の豊かさを守る・質の高い教育などがあります。

2030年までに持続可能でより良い世界を目指すための国際目標であり、SDGsへの取り組みを重要視している企業が国内外を問わず増えています。

企業がSDGsへの取り組みを重要視する理由は、企業のブランドイメージ向上につながり新しいビジネスが生まれるきっかけになることです。

世界全体が抱えているさまざまな課題を含んでいるため、世界各国が協力しながらSDGsの目標達成を目指す必要があります。

国指定民族工芸品・房州うちわ(うちわの太田屋)

房州うちわは、千葉県南房総市と館山市で生産されている伝統的なうちわです。

伝統的工芸品・房州うちわの特徴

房州うちわは房州(南房総市・館山市)で受け継がれてきた千葉県を代表する伝統的工芸品で、京都の「京うちわ」や香川の「丸亀うちわ」と並ぶ日本三大うちわの1つに数えられています。

喜多川歌麿の浮世絵「寛政三美人」などにも描かれている昔からある実用品で、2003年に千葉県で初めて経済産業大臣が指定する伝統的工芸品に認定されました。

房州うちわは、竹の丸みをそのまま活かした「丸柄」が特徴です。

房総半島南部に自生する女竹(細い篠竹)を使い、40~64等分された骨組みを糸で編んで半円形に仕上げて格子模様の窓ができ上がります。

房州うちわの歴史

関東でうちわ作りが始まったのは江戸時代ですが、房州うちわの生産が始まったのは明治時代です。

房州は良質な竹の産地として知られており、那古町(現在の館山市那古)から付近の町村に普及していったとされています。

当初は「江戸うちわ」と呼ばれていましたが、大正時代の関東大震災をきっかけに漁師町の女性たちの内職としても房州でのうちわ作りが盛んになっていきました。

現在の房州うちわは、丸型・卵型・柄長・大型の4種類が基本形ですが、飾ることを意識した特注デザインのうちわも作られ贈答品やインテリアとしても人気です。

表紙の素材には和紙以外に布地なども使われることもあり、絵柄は浮世絵や美人画が主流でしたが、近年では浴衣地や動物の柄などバラエティ豊かな柄も見られます。

千葉県水墨会での文化活動

千葉県水墨会では、伝統工芸品である房州うちわを広める活動を行っています。

水墨画教室で団扇用の紙に描き、経済産業省認定の伝統工芸士である太田美津枝氏(うちわの太田屋4代目)に仕立ててもらっています。

墨の県展でも会員による多くの房州うちわ作品を展示しています。

また2011年の東日本大震災で被災した南三陸町に、全会員と4~90歳までの知人・友人たちとで描いた房州うちわ450点を義援金とともに寄付しました。

水墨画教室について

千葉県水墨会が運営する水墨画教室は計7教室あり、火・水・木・金曜日に県内の施設で行っています。

季節の植物や野菜など半年ごとにテーマを決めて基本を習い、牡丹や睡蓮といった教室に持ち込めない植物が咲くタイミングには公園などでスケッチを行うこともあります。

水墨画教室については、下記リンクよりご参考ください。

墨の県展

墨の県展については別ページで掲載しています。